村上の奈良街道テクテク歩き

(山科追分・伏見・奈良・暗峠・大阪)

1.概要

(1)まえがき

◆江戸の5街道を歩いた後も、幾つかの脇街道を歩いたが、今回は奈良・京都に近くて歴史のある街道を歩こうと思い、奈良街道を選んだ。◆当初は、京都-奈良の間だけと思っていたが、調べていく内に暗峠を越える奈良街道も面白い事に気付き、もう一日取って、大阪まで歩くこととした。この峠道は国道308号線となっているが、とても車が走れる様な道ではなく、最大傾斜30度とも40度とも言われる急で狭い道だった。

◆期日 2025年9月22日(月) ~ 24日(水)

(2)コース

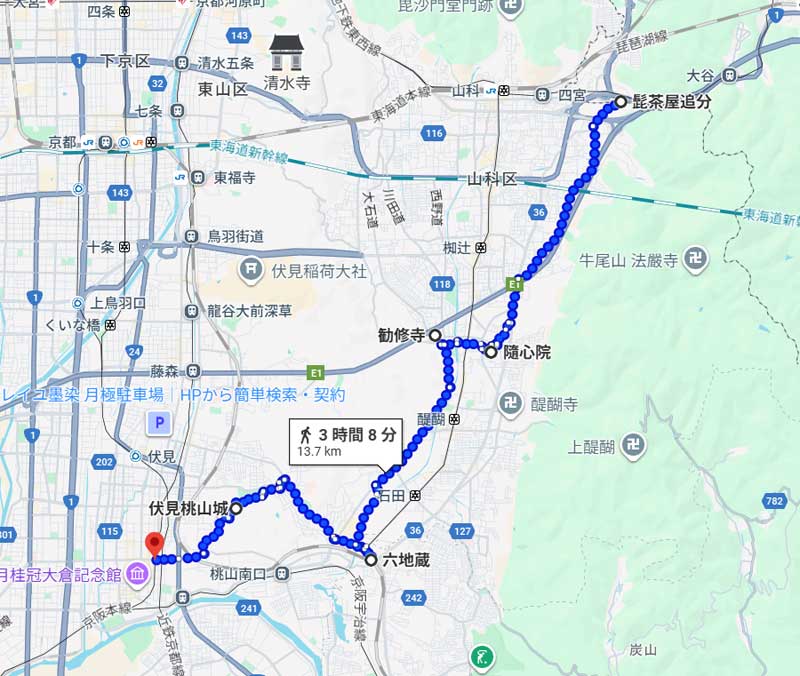

◆第1日目 9月22日(月) (9:47京福追分着)・奈良街道ルート 追分白髭茶屋⇒隋心院⇒勸修寺⇒六地蔵⇒伏見桃山城⇒伏見(地図1)

・歩行距離/歩行数 20.6 km/33,400 歩

・歩行時間 7.0 hr

・宿泊 アーバンイン伏見

◆第2日目 9月23日(火)

・午前中 伏見稲荷大社散策、伏見観光(寺田屋・酒蔵の街等)

・奈良街道ルート 観月橋⇒JR城陽・上狛⇒福寿園山城館⇒平重衡首塚⇒奈良監獄⇒東大寺(地図2)

・歩行距離/歩行数 21.5 km/29,400 歩

・歩行時間 6.4 hr

・宿泊 ダイワロイネットホテル奈良

◆第3日目 9月24日(月)

・午前中 JR奈良⇒平城宮跡(バス21Min)平城京跡散策

・奈良街道ルート 尼ヶ辻⇒富雄丸山古墳⇒追分本陣⇒南生駒駅⇒暗峠⇒枚岡神社⇒神戸(地図3)

・歩行距離/歩行数 23.4 km/33,400 歩

・歩行時間 6.2 hr

| 地図1:奈良街道ルート1日目 | 地図2:奈良街道ルート2日目 | 地図3:奈良街道ルート3日目 |

2.説明

(1)第1、2日目 9月22(月)、23日(火)

◆1、2日目は山科から伏見を通る奈良街道です。

◆平安京遷都以前から存在する「大和街道」とも言われるルートで、東海道の山科の追分で東海道と分岐し、山科盆地を南下して、六地蔵から水陸交通の要衝・伏見を通り、古くから茶の産地として名高い宇治を経て奈良へ至るコース。

◆特に豊臣秀吉の時代から近世にかけての政治・経済・文化の変遷を色濃く反映している。

◆平安京遷都以前から存在する「大和街道」とも言われるルートで、東海道の山科の追分で東海道と分岐し、山科盆地を南下して、六地蔵から水陸交通の要衝・伏見を通り、古くから茶の産地として名高い宇治を経て奈良へ至るコース。

◆特に豊臣秀吉の時代から近世にかけての政治・経済・文化の変遷を色濃く反映している。

9月22日

| <写真1:車石・車道1>江戸末期、東海道大津~京都間に通行の多い牛車用に花崗岩の道が作られた。 | <写真2:車石・車道2>敷き詰められた石が車石、できた道が車道。削られた溝は牛車の轍。 |

| <写真3:随心院>随心院は謡曲「通小町」で草の少将が小町の許に100夜通ったという伝説の舞台。 | <写真4:同 小野小町歌碑>花のいろは うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに |

| <写真5:大宅一里塚>4km毎の塚は徳川家康が諸街道の修理とともに築造を命じた。今は跡が残る。 | <写真6:勧修寺庭園>真言宗山階派の大本山。優美な庭園は平安時代の作庭と伝えられる。 |

| <写真7:伏見桃山城(模擬天守)>1964開設の遊園地の建物。2003年の閉園後も残る。内部立入不可。 | <写真8:伏水蔵レストラン>黄桜伏水工場内のレストラン。ビールもあります。 |

9月23日

| <写真1:伏見稲荷大社>1300年の歴史がある。朝早く立ち寄ったら、人が少なかった。 | <写真2:お稲荷さんの鳥居>全体で約1万基の鳥居があるらしい。外国人に大人気。 |

| <写真3:寺田屋>坂本龍馬が襲撃されたこと等で有名な旅館。鳥羽・伏見の戦いで焼失し再建。 | <写真4:福寿園山城館>宇治茶の福寿園が創業地山城に作った茶問屋の文化を体験するテーマパーク。 |

| <写真5:森徳の茶本店>このような宇治茶の本店が軒を並べている。 | <写真6:旧奈良監獄>明治41年完成の重要文化財。これを活用したリゾートホテルが来年開業。 |

(2)第3日目 9月24(水)

◆3日目は暗越(くらがりごえ)奈良街道(奈良-暗峠-大阪)です。

◆暗峠を越える奈良街道は古代から難波津(大阪)と平城京(奈良)を最短距離で結ぶ道として、古代から存在していて、東大寺の大仏開眼供養に招かれたインドの僧、鑑真和上などもこの道を通って奈良に入ったと伝えられている。

◆江戸時代には五街道に次ぐ主要な街道(脇往還)として整備され、大和郡山藩の参勤交代路や、庶民の伊勢参宮道としても大いに賑わった。また、「日本の道100選」にも選ばれている。

◆暗峠を越える奈良街道は古代から難波津(大阪)と平城京(奈良)を最短距離で結ぶ道として、古代から存在していて、東大寺の大仏開眼供養に招かれたインドの僧、鑑真和上などもこの道を通って奈良に入ったと伝えられている。

◆江戸時代には五街道に次ぐ主要な街道(脇往還)として整備され、大和郡山藩の参勤交代路や、庶民の伊勢参宮道としても大いに賑わった。また、「日本の道100選」にも選ばれている。

| <写真1:平城宮跡>2010年に大極殿院が完成した。その後の復元工事も進められている。 | <写真2:富雄丸山古墳>4世紀後半に作られた日本最大の円墳。剣や銅鏡が見つかっている。 |

| <写真3:追分本陣村井家住宅>市内では珍しい宿場建築(現在、個人の住宅)。奈良市指定文化財。 | <写真4:生駒山と暗峠>奈良側からの展望。暗峠は国道308号が稜線左方の鞍部で生駒山を超える峠。 |

| <写真5:暗峠>古道の一つで奈良と大阪を最短で結び、江戸時代は20軒の宿があった。標高455m。 | <写真6:峠道>暗越奈良街道は急坂で難所が多かった。現在でも車には難所である。 |

| <写真7:芭蕉の句碑>芭蕉が1694年に暗峠を超えた時の句「菊の香に くらがり登る 節句かな」 | <写真8:枚岡(ひらおか)神社>東大阪市にある。この旅の終点。 |